原标题:提前跟你说,张国荣这部电影要上了!

还有一周就是9月12日了。

这一天,我相信很多张国荣的粉丝都知道,正值哥哥的生日。除了4月1日,不少粉丝每年这一天都会为偶像庆祝。恰好今年9月12日,哥哥25年前一部经典电影《红色恋人》,将会重映。

《红色恋人》在1998年首次上映就获得近三千万的高票房,并斩获得第22届开罗国际电影节的金字塔奖银奖。本次重映在全国艺联上线,重映版本是从胶片版本更新为数字版本。为了让观众“沉浸式”体验过去电影胶片时代的艺术风华,电影依然保留胶片质感。

“红色”是哥哥最爱的颜色,也是他复出乐坛的第一张唱片名,而《红色恋人》是他很罕见的红色题材电影。

与哥哥有关的红,原来还有这么一层意涵。

红色恋人

曾经风靡的《红色恋人》

《红色恋人》在当年获得极高的关注度有几个非常重要的因素。

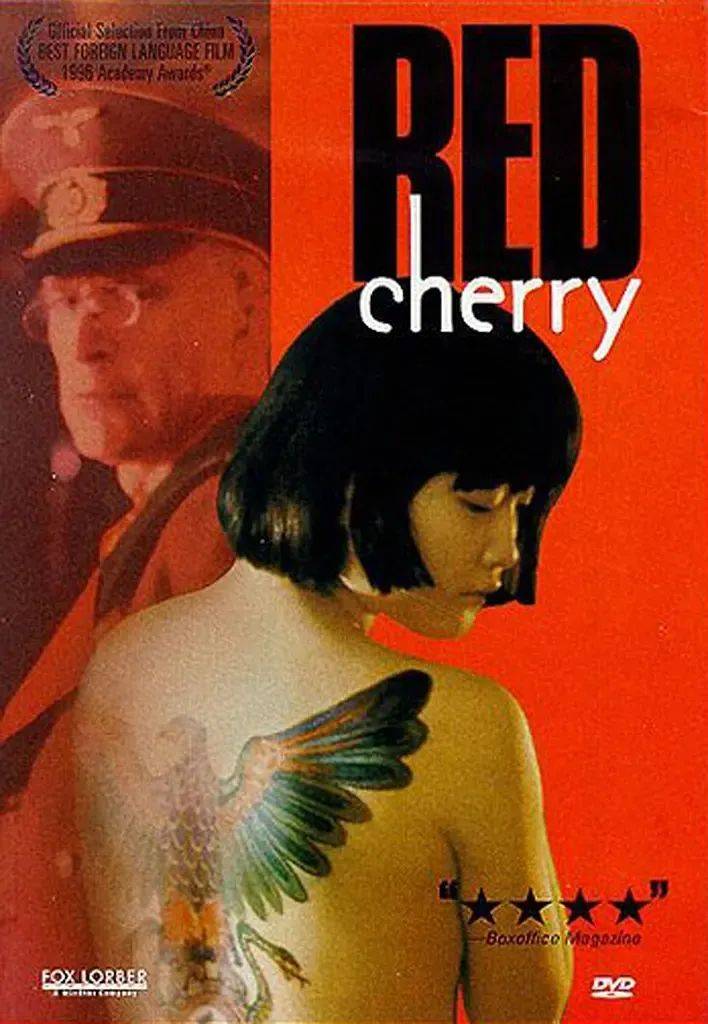

其中,本片导演叶大鹰(又名叶缨)为叶挺将军的孙子。作为先烈后代的他,在创作出《红色恋人》前就凭借评价颇高的剧情电影《红樱桃》(1995年)获得关注。

《红樱桃》当年揽下不少奖项,编剧江奇涛功不可没。江奇涛曾经凭借大红电视剧《人间正道是沧桑》获得白玉兰最佳编剧奖项。叶大鹰与江奇涛“再续前缘”,合作了《红色恋人》的剧本。

自从1993年(广东地区更早),张国荣主演的《霸王别姬》走向国际后,“张国荣”这个名字就打开了内地的市场。

之后,张国荣还参演过《风月》《夜半歌声》《红色恋人》这三部内地电影。《红色恋人》作为最后一部张国荣深度合作的内地电影,已经拥有了较好的观众基础。

此外在当年,张国荣作为一个“星味十足”的香港艺人与内地的红色题材电影,很难联想起来。但差异的碰撞诞生了电影噱头,想必这也是当年吸引观众买票入场观影的重要原因。

革命电影的另类叙事

《红色恋人》既不是描述战争主线的传统革命故事,也没有一对令人艳羡的爱侣。

电影故事发生在20世纪30年代的上海租界。在战争爆发前夕,各方势力暗流涌动。热战尚未到来,革命者们还在开辟理论。导演为了避开重复上世纪革命电影的主流工农兵形象的共产党员,他特意设置了这样一个“暴风雨前夕”的时代背景,试图用浪漫主义刻画一个早期有着留洋背景,投身于共产主义事业的文雅知识分子。

观众们能从靳(张国荣 饰)看到瞿秋白的影子。

靳是共产党在上海地下组织的高层领导人,他因为妻子而进入的共产党。某一次任务让他身受重伤,脑内一直残留着子弹碎片。这导致他经常产生幻觉,发病前后截然两人。

出于执行任务的考虑,组织让秋秋(梅婷 饰)与靳结合为名义上的夫妻。秋秋的身世非常凄惨。她亲眼目睹自己的亲生父亲皓明(陶泽如 饰)因为怯懦而枪杀自己的同志。

祸不单行,秋秋的母亲把她送入教会学校后,选择自杀。悲惨的经历造就了秋秋一意孤行的特质,她大胆、坚韧。秋秋与靳朝夕相处后,秋秋疯狂地爱上了智慧、勇敢、理想崇高的靳。哪怕她常被幻觉症发作的靳当作前妻,也在所不辞。

这对恋人的爱情故事走向以“魔幻”形容并不为过。

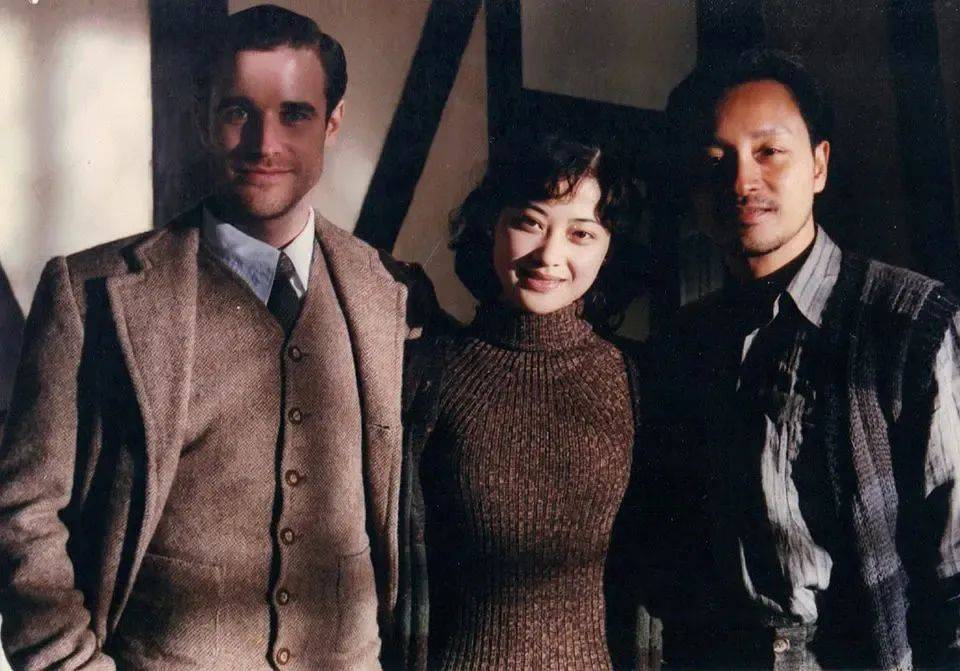

在电影的前期,秋秋对靳处于疯狂地单恋状态,而靳更多将秋秋视为革命同志,唯有发病时才将秋秋误当妻子。靳和秋秋的感情本就纠结不清,这会儿还有一名“第三者”卷入。佩恩(泰德·巴勃考克 饰)是一名生活在上海租界的美国医生,佩恩因秋秋的某次登门拜访后对她一见钟情。

影片的精妙之处在于,佩恩有着大量的镜头和篇幅,也有着比较完整的人物塑造。但他并没有宣兵夺主,反而恰如其分地冷静、客观而真实地以他者视角记录了秋秋和靳感情的铁荡起伏。这种“客体”叙事方法足以展露导演的野心。影片形成了一个由佩恩为中心,向四周放射的网状结构。佩恩在电影的叙事与其说是主角之一,还不如说是“工具人”。

《红色恋人》在佩恩的倒叙中穿插秋秋、靳还有皓明的插叙和补叙。尽管时间线繁杂,叙事人多、叙事角度也很多变,但实际影片呈现的故事是环环相扣、脉络清晰的。

从布满蒙太奇的《红色恋人》不难看出,导演志不在“事”,而在于“叙”。观众可能需要追随导演的意图,不要妄想故事“说什么”,而是关注“怎么说”来感受影片的乐趣。

导演对于“信仰”这个词有着别样的痴迷。从电影的结局,观众可以从角色的结局窥探到很多象征。地下党靳和美国医生佩恩的医患关系、佩恩与秋秋的暧昧关系、秋秋枪击皓明的“弑父”、秋秋难产而死的女儿终被佩恩收养......里面许多的隐喻需要观众自己解读。

《红色恋人》背离了传统“江姐式”形象的革命电影,不再将篇幅放在共产党人保护组织、忍辱负重、不怕牺牲等桥段,而是讲述了个人命运和个人情感在与历史命运冲突之中的痛苦与抉择,更别说影片里面占据80%的英语对白。

正如导演所说,《红色恋人》讲述的是个人的故事,而不是主义的故事。《红色恋人》其实聚焦的就是坚定的个人信仰与私人情感冲突的碰撞,故事引人入胜。

不同代际对《红色恋人》都有不同的评价

翻阅1998年的报道,或者是十几年前对《红色恋人》的影评,不难发现,许多人都提及了在入场观影前对于张国荣饰演此角色的担忧。不过结束观影,显然大家都纷纷向张国荣的演技投以赞许,反之,不喜欢本片的人就将质疑挪向革命与爱情的议题上。

上了年纪的观众对《红色恋人》的认可度会更高,他们作为亲历乱世的人,或者作为乱世幸存者的后代,他们会对革命者个体产生更多的共情。比起现在的相对宏大叙事的“主旋律电影”,《红色恋人》对个体革命者的刻画更加“微观”。

年迈的观众可能通过电影的角色瞬间回忆起身边的亲人、朋友、街坊的亲身经历。就好比余华小说中的一个个命运坎坷的人物,就像是当时人们真实的缩影。不管在战争中担任什么样的角色,个体总是被历史的洪流推动前行,一不留意,一个生命就逝去了。所以,当人们意识到生命是多么脆弱时,他们会越想捉住信仰,追求不切实际的理想主义。

1998年已处于“新时代”,从那时候起,《红色恋人》的观众就已经产生代际。对电影两极分化的评价由此展开。许多“新观众”生于岁月静好的年代,再度回望这部电影诉说的“动荡”,必然会认为剧情过度浮夸。

当新时代的人们已经从“保全性命”的追求转化为“温饱”或更甚,大家已经没有空闲的时间为“浪漫主义”停留。当他们发现《红色恋人》讲述的是一对这么有诗意的革命恋人,甚至还残存着“为爱而死”的情节,“新”观众多少有点匪夷所思。

历经25年“沉淀”后的震撼

25年实在漫长。漫长到观众已经消化了张国荣纵身一跃所带来的震惊与悲伤。漫长到观众见证了电影从胶片转化为数码的工业转型。

主创非常尽力地营造出,身临其境在1998年电影院观看《红色恋人》的体验。时隔多年,再次在大银幕上看到《红色恋人》,感慨万千,才发现电视和电脑屏幕掩盖了电影的诸多细节。

电影院的画幅够大,大到观众可以看见胶片的每一个噪点;立体声让观众敏锐地捕捉到音画不统一的时代感;画面的颜色都在暗房氛围内显得浓郁。当电影情节发展到高潮,观众能与陌生的“左邻右里”作出共同的反应。这些都是只能发生在电影院内的“即兴艺术”。

无论是怀旧的观众还是张国荣的粉丝,《红色恋人》绝对值得走入影院,与这个25年前的经典隔空对话,你一定会收获不一样的震撼。

撰文:斯皮尔伯伯

实习生:冯钰炫

编辑:詹姆斯卡没了

本文图片来源于网络